河南农科院团队发表多篇高水平论文,揭示铁棍山药采收期代谢规律

河南农科院团队发表多篇高水平论文,揭示铁棍山药采收期代谢规律

近日,河南省农业科学院农安所吴绪金团队在铁棍山药品质特征挖掘研究领域取得重要进展。团队成员在食品科技领域顶级期刊发表多篇论文,通过代谢组学等技术手段,揭示了铁棍山药采收期代谢物变化规律,为铁棍山药的品质评价和科学采收提供了重要参考。

铁棍山药为薯蓣科植物薯蓣(Dioscorea opposita Thunb. cv. Tiegun)的地下块茎,是我国传统的药食同源植物,具有健脾、补肺、固肾、益精等功效。自古药材就有"按时而收"的要求,采收时间直接影响山药的营养价值与药用价值,然而目前对山药采收期的研究多集中在对所含某一种或几种化学成分上,对于不同采收期所有代谢动态变化特征和变化规律尚不清楚。

吴绪金团队在《Food Chemistry: X》(中科院一区,Top期刊)、《Journal of the Science of Food and Agriculture》(中科院二区)以及《食品工业科技》(EI)发表的三篇研究论文,分别从不同角度深入探讨了铁棍山药的品质特征。

其中一篇题为"Comprehensive widely targeted metabolomics to decipher the molecular mechanisms of Dioscorea opposita thunb. cv. Tiegun quality formation during harvest"的研究,通过对不同采收期铁棍山药的质谱指纹图谱进行代谢组学分析,识别出潜在差异代谢物,分析其含量随采收期不同的变化规律和收获过程中品质形成的潜在分子机制,为铁棍山药质量评价和最佳采收期确定提供了重要信息。

另一篇题为"Unveiling the impact of harvest time on Dioscorea opposita Thunb. cv. Tiegun maturity by NMR-based metabolomics and LC–MS/MS analysis"的研究,则运用核磁共振代谢组学和液质联用技术分析了采收时间对铁棍山药成熟度的影响,筛选出潜在差异代谢物,发现其中的蔗糖和尿囊素含量变化能够准确反映铁棍山药的成熟程度,可作为评估铁棍山药成熟度的潜在生物标志物,这一发现为铁棍山药的合理采收和科学食用提供理论依据。

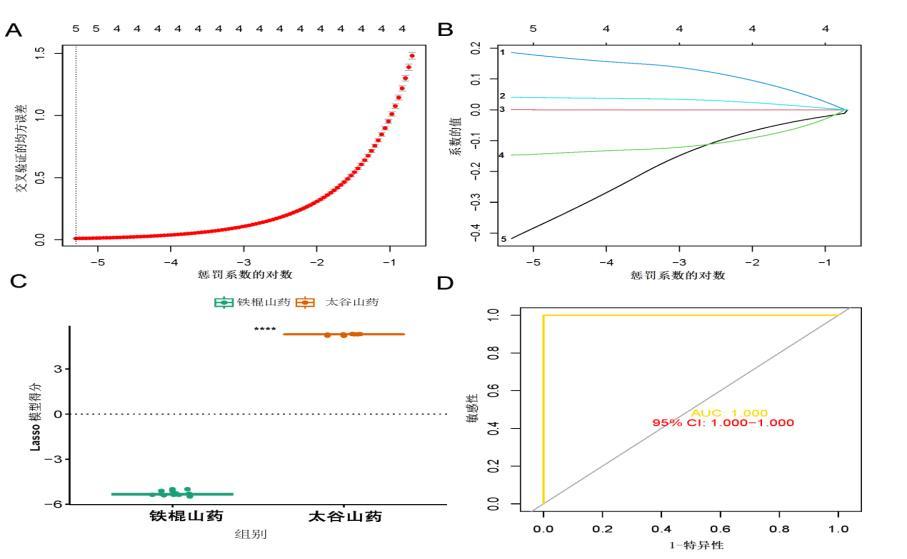

此外,团队还首次尝试将代谢组学与机器学习技术相结合,分析不同品种山药的差异标志物,开发出代谢组学结合LASSO回归机器学习算法识别太谷山药和铁棍山药中差异标志物的新策略,为山药产业的品质控制与品种溯源提供了新的思路。

这些研究得到了中原科技创新领军人才项目、河南省农业科学院科技创新团队、河南省农业科学院自主创新项目等的资助。